世界遺産にもなった日本の絹産業

富岡製糸場と絹産業遺産群が、世界遺産に登録

富岡製糸場と絹産業遺産群は、平成26年6月25日に世界遺産に登録されました。

このニュースを聞いて、初めてその存在を知った方も多いと思いますが、富岡製糸場は1872年(明治5年)に群馬県富岡市に作られた日本初の器械製糸工場です。

ここで多くの絹が生産され、重要な外貨獲得産業であった絹産業の技術革新に大きく貢献しました。

現在でも、残っている建物は国宝および重要文化財に指定されていることから、日本にとって、どれほど重要な産業であったかが分かります。

明治時代の外貨獲得産業として、日本の近代化に貢献

養蚕業の歴史は古く、弥生時代に中国から伝わったと言われています。

それから時を経て、明治時代には養蚕業は隆盛を極め、良質な生糸を多く海外へ輸出することで日本の外貨獲得産業として重要視されていきます。

ピーク時には、200万戸以上の農家が養蚕業を営んでおり、多くの労働と収入を生んだ養蚕業の主役は「お蚕様」と呼ばれるほどであったそうです。

これからの日本の絹と養蚕業

ピーク時は、200万戸以上あった養蚕農家も今では500戸以下まで減少しています。

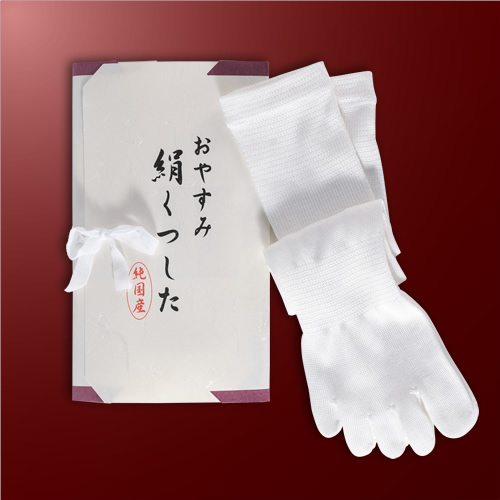

ですが、シルク製品の人気は衰えることなく、これからも続いていくものと思われ、これに応えていく為に後継者の育成が課題となっています。

当店をはじめ、養蚕業・絹製品に関わる人たちは、日本の歴史と文化、シルク製品の技術と品質を後世に繋げていく為にも、多くの人に日本製の純国産シルクの良さを知ってもらい、再び大きな産業になる事を願っています。